JODY KORBACH

ROBERT OLAWUYI

Kuratiert von / Curated by Anne Schülke & Detlef Klepsch

06.10. – 06.11.2022

„Ich will nicht über die Ästhetik des Widerstand philosophieren, ich will einfach nur nie wieder arm sein. Ein Haus, einen Mann und einen Hund. Nennt mich Verräterin, hier oben kann ich euch eh nicht mehr hören. Der Aufstieg war schwer genug, das lass ich mir jetzt nicht noch madig machen.

Wie schlägt man den richtigen Tonfall im Klassenkampf an? Wie verarbeitet man den eigenen Klassenaufstieg, zu dem man sich nicht entschieden hat, und von dem man auch nicht wusste, dass man ihn nötig hat.

Selbstmitleid ist harte Arbeit.“

Jody Korbach

Robert Olawuyi hält einen Vortrag über einen neuen Akademismus und den alten Kapitalismus. Seine These: Die zeitgenössische Kunst ist akademisch. Die Abschaffung des ästhetischen Urteils ist eine notwendige Folge ihres akademischen Charakters und ihrer Verwandtschaft mit dem Kapitalismus.

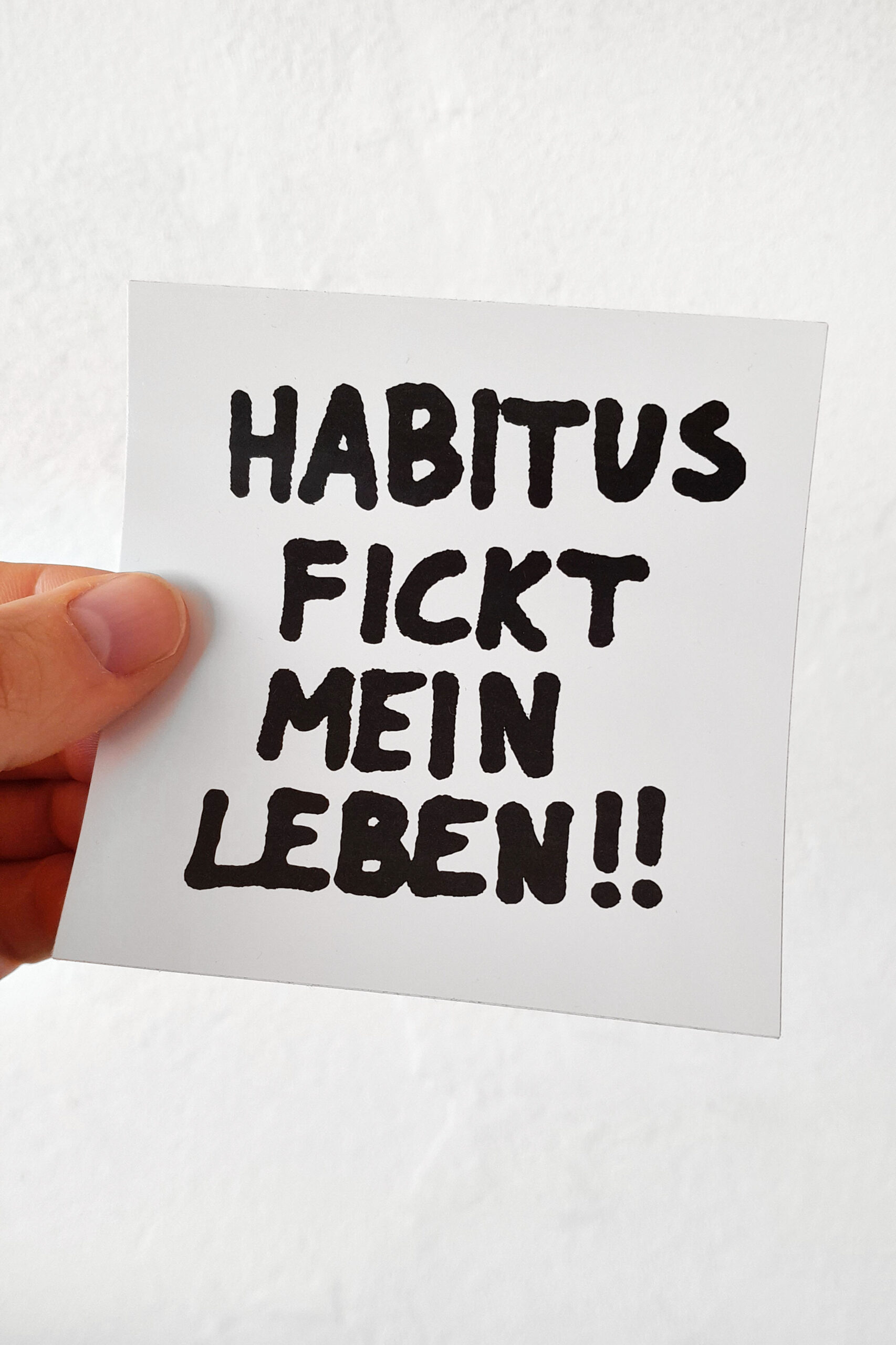

Jody Korbach zeigt Plakate und Give Aways. Ihre These: Es hilft alles nichts.

Also wird agitiert und geworben, gezockt und gebissen.

Verbindungen zwischen den Arbeiten von Olawuyi und Korbach stellen das Wort „Pedigree“ (engl. Herkunft) und diese Fragen her: Wie sind Klassenzugehörigkeit oder gesellschaftliche Identität an das kapitalistische System oder antikapitalistische gesellschaftliche Bewegungen gekoppelt? Und wie funktioniert das im Kunstbetrieb?

„ES HILFT ALLES NICHTS.“

Über Kunst, Meme Culture und die Frage danach, wie viel Witz es noch braucht, um das alles ertragen zu können.

Wenn ich die Arbeiten von Jody Korbach sehe, fühle ich mich unmittelbar aufgefordert eigene Gedanken zu gemeinschaftlichen Selbstverständnissen, die in der Gesellschaft und

meinem Kopf kursieren, in Frage zu stellen. Oder zumindest die vermeintlich eigenen Gedanken zu bedeutungstragenden Symbolen und Annahmen, die für Kapital, ein florierendes und bodenständiges Leben stehen. Eben für das, was den meisten von uns in der Kindheit beigebracht wurde; eben für das, was die Mehrheitsgesellschaft als gut, richtig und erstrebenswert verkauft. Wenn ich die Arbeiten von Jody Korbach sehe, muss ich lachen und weiß zugleich um die Bitterkeit vieler Themen.

Zahlreiche Vorstellungen, die uns in die Wiege gelegt werden (wer das als Legitimation für’s eigene Können in Bewerbungen schreibt muss ihr/sein Narrativ übrigens dringend hinterfragen), sind offensichtlich nicht zwangsläufig das Produkt einer bewussten Entscheidung, sondern kollektiv gesetzte Tatsachen oder kulturelle Traditionen bzw. Konstruktionen („Das war ja schon immer so.“/„Das hat man schon immer so gemacht.“). Sie definieren unseren Alltag und prägen das eigene Dasein sowie Miteinander – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

Diese kollektiven Vorstellungen sind durch facettenreiche Ästhetiken strukturiert, die nicht zuletzt auch Klassenunterschiede und -zugehörigkeiten bedeuten. Daher ist das Abarbeiten an den allgegenwärtig präsenten Symbolen unterschiedlichster gesellschaftlicher Kollektive für die Künstlerin Jody Korbach naheliegend. Mittels Humor setzt sie sich dabei zum Beispiel mit der Kontinuität von mehr oder weniger lauten politischen Narrativen und Leerstellen in der deutschen Geschichte sowie tiefgreifende Klassenfragen auseinander, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke zu kommen. Vielmehr eignet sich Jody Korbach Bilder an, zitiert und paraphrasiert Gesagtes und Geschriebenes, zerlegt Bildelemente und verfranst Bild- und Textebenen zu etwas Neuem. Die Grenzen zwischen den Klassenfeinden Hoch- und Populärkultur werden dabei in beide Richtungen überschritten, ausgedehnt oder schlichtweg für die eigenen Zwecke missbraucht.

Mit Blick auf die Entwicklungen innerhalb des westlichen und insbesondere deutschen Kunstgeschehens — so habe ich es in der Universität gelernt — taucht der Witz in der Nachkriegszeit als künstlerische Strategie auf, um gesellschaftliche Missstände zu thematisieren. Witz bzw. Humor entwickelt sich folglich bis in die Gegenwartskunst weiter und ist dabei zumeist weder ideologisch noch unpolitisch. Sozusagen stets auf Messers Schneide. Ich sehe die Anschlussfähigkeit von Jody Korbachs Arbeiten, aber ich sehe auch einen Aspekt, der spezifisch ist für unsere aktuelle Zeit und unsere Generation (ich spreche hier von der Gen Y, die die Künstlerin und mich verbindet, aber auch die Gen Z wird sich hier wiederfinden). Sie knüpft mit ihren Arbeiten an die inzwischen klassisch gewordenen künstlerischen Strategien an und kombiniert diese mit der Bildproduktion im Internet: Meme Culture.

Memes sind nicht nur Symptom, sondern vor allem das Tool unserer Zeit, das wie ein Coping- Mechanismus funktioniert: Eine ganze Generation — oder mindestens zwei Generationen — finden in der digitalen Bild-Text-Welt ein Instrument, um mit psychischen Erkrankungen, gesellschaftlichen, ökologischen und politischen Debakeln umzugehen. Es ist vielleicht leichter, Weltschmerz in ein Meme als in Worte zu verpacken, aber es ist vor allem anonymer und kollektiver, da es immer Menschen gibt, die sich in einem Meme wiederfinden. Memes können für politische Zwecke ge- und missbraucht werden, für Weltansichten oder aber um die Kunstwelt und ihre Machthierarchien zu dekonstruieren und die Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Memes sind ein Tool um schlicht und einfach mit strukturellen Problemen umzugehen. In gleichen Bildern können dabei absolut konträre Ansichten ihren Ausdruck finden. Die Bilderwelten, die geschaffen werden, sind dabei stets im Wandel, unabgeschlossen, erweiterbar.

Jody Korbach nutzt die Kunst wie Memes, als Coping-Mechanismus für die Auseinandersetzung mit der Welt, für uns als Betrachterinnen und für sich selbst. Sie nutzt Humor für ihre Arbeiten als Entgrenzung: Es kommt zu Umdeutungen und Verwerfungen. Das dafür verwendete Material ist dabei zu gleichen Anteilen vieldeutig wie austauschbar. Sie weiß um den Wert des Witzes und die Macht der Memes.

Am Ende bleibt mir die Frage, wie viel Witz brauchen wir, um es zu ertragen? Und lacht

wirklich am besten wer zuletzt lacht? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hilft es am Ende alles nichts. Aber wenigstens hatten wir ein lustiges Ventil.

Text von Katharina Bruns